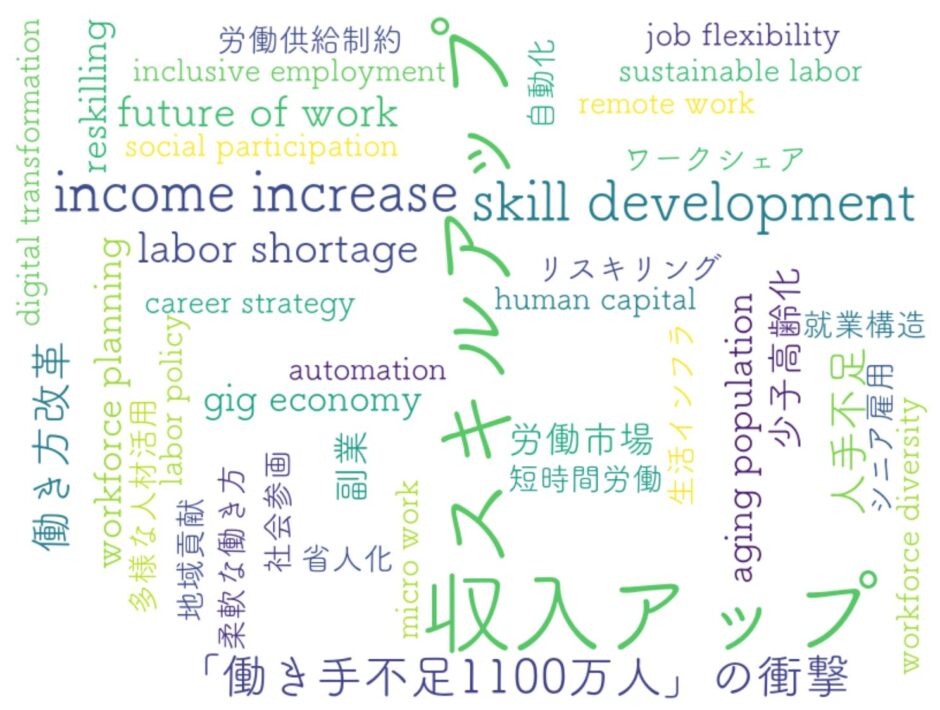

2040年、日本では約1100万人の働き手が不足すると予測されています。

これは「誰かの問題」ではなく、今この瞬間を生きる私たち全員が向き合うべき“構造的な課題”です。

本書『「働き手不足1100万人」の衝撃』を通じて明らかになるのは、単なる人手不足ではなく、「社会のしくみ自体」が揺らぎ始めているという事実です。

コンビニ、宅配、建設、介護──これらの現場を支える人々がいなければ、日常生活はもはや成立しません。

ですが、本書はただ危機を訴えるだけではありません。

「機械化・自動化」「多様な働き方の創出」「シニアの再参加」「生活サービスの再設計」など、打ち手も具体的に示されています。

本記事を通じて、以下のような気づきと行動変容が得られます:

• 自分の仕事や暮らしを“構造の変化”から捉え直せる

• キャリア戦略や副業選びに「持続可能性」という軸が加わる

• スキルアップの視点が、より社会的な意義を持ち始める

• 収入アップを「短期的な増加」から「長期的な価値提供」へと再定義できる

この一冊は、すべての働き手にとって「未来を描き直すための知的資産」となり得る内容です。

ぜひ最後まで読み進めていただき、ご自身の“行動”に結びつけてください。

- 書 名:「働き手不足1100万人」の衝撃

- 著 者:古屋 星斗(ふるや せいと)

- 出版社:東洋経済新報社

- 出版年:2024年2月

- SBN-13:978-4-8332-5148-8

- ASIN: B0CTC947JR

コンビニに立ち寄れば、24時間いつでも食料や日用品が手に入る。

ネットで注文すれば、翌日には荷物が届く。

こうした便利な生活は、実は「現場の働き手」の努力と献身のうえに成り立っています。

しかし、その土台が音を立てて崩れ始めています。

介護、物流、建設、小売。

日本を支えるこうした業種では、少子高齢化の影響により、2040年には約1100万人もの人手が不足すると予測されています。

しかもこれは、地方の話ではありません。東京のど真ん中でも「日常サービスが回らない」という未来が、現実味を帯びてきているのです。

「AIがあるから大丈夫」

「外国人労働者が入ってくる」

そうした希望的観測だけでは、この問題は乗り越えられません。

私たち一人ひとりが「働くこと」「支えること」の意味を問い直す必要があります。

本書『「働き手不足1100万人」の衝撃』は、リクルートワークス研究所による緻密なシミュレーションに基づき、2040年に何が起こるのかを明快に示してくれます。

そして、悲観ではなく「どう備え、どう動くか」という視点で、希望を提示してくれる一冊です。

スキルアップや収入アップを目指すことは、もはや“個人の成長戦略”にとどまりません。

それは社会を支える力として、ますます重要性を増していくでしょう。

次章では、本書から見えてくる主要な論点を整理し、行動につながるヒントを探っていきます。

本書『「働き手不足1100万人」の衝撃』は、2040年に訪れる労働供給制約社会を具体的に描き、その対処法まで提示してくれる一冊です。ここでは、特に重要と感じた5つの要点を紹介します。

本書の中心的なメッセージのひとつが、「2040年に1100万人の労働力が不足する」という、極めて具体的で衝撃的なシミュレーションです。

リクルートワークス研究所によると、これは現在の労働力人口のおよそ6人に1人がいなくなる計算であり、単なる一部業界の話ではありません。

特に影響が深刻なのは、介護や建設、運輸、飲食、物流といった、いわゆる“現場を支える職種”です。

このような人手不足が現実のものとなれば、社会のいたるところでボトルネックが発生します。

高齢化が進み、介護ニーズは増える一方で、介護職員が不足する。

都市のインフラや住宅整備を担う建設業でも人手が回らず、遅延や中止が相次ぐ。

物流や配送が滞り、私たちの暮らしに直結する商品の流通にすら支障が出る。

これらの問題は、すでに局所的には現実となっており、2040年という「未来の話」と片付けることはできません。

本書は、数字の大きさに驚かせるだけでなく、その裏にある生活の質の低下や社会の機能不全という“見えにくい危機”を可視化してくれます。

問題は「労働力の数」だけでなく、「その質と配置」、さらには「社会がどう受け止め、備えるか」にもかかっているのです。

私たちの生活を日々支えている“当たり前”のサービス──たとえばコンビニのレジ、宅配便の受け取り、スーパーでの品出し、外食の調理や接客、保育や介護の提供など。

これらのサービスは、単に便利なだけではなく、「社会の土台」と言っても過言ではありません。

本書で描かれているのは、その“生活維持サービス”が、深刻な人手不足によって近い将来、維持できなくなるという現実です。

しかもこれは過疎地や地方の問題にとどまらず、大都市圏においても発生する可能性が高いとされています。

特に影響が顕著になるのは、「薄利多売」や「人海戦術」に依存してきた業界です。

たとえば物流業では、ドライバー不足により再配達が困難になることがすでに現実となっています。

建設現場では工期の長期化や人件費の高騰が避けられず、住宅価格の上昇にも直結します。

保育や介護の現場では、限られたスタッフが過重な負担を抱え、サービスの質そのものが維持できなくなる懸念があります。

このような「サービスの停滞」は、最終的には消費者一人ひとりに影響します。

たとえば、「保育園に空きがないから働けない」「高齢の親を預けられないから転職できない」といった、個人のキャリアや生活の自由を制約する事態が生まれてしまうのです。

つまり、人手不足は経済活動の効率だけでなく、私たちの日常や人生設計そのものに深く関わってきます。

便利さの崩壊ではなく、「生活の崩壊」。

それが静かに、しかし確実に進行しているのだという警鐘が本書には込められています。

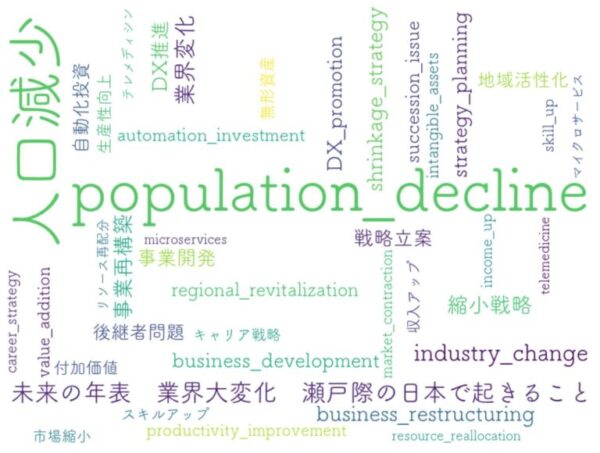

人手が足りないなら「もっと人を雇えばいい」と考えるのは自然な発想です。

しかし本書では、その前提そのものに疑問を投げかけています。

なぜなら、日本の人口構造はすでに「縮小・高齢化」のフェーズに突入しており、これまでのように若年層を中心とした労働力供給を期待することが現実的ではなくなっているからです。

ここで重要になるのが、「人に頼る構造」そのものを見直すという視点です。

著者は、これからの社会に求められるのは「しくみの再構築」だと明言しています。

つまり、“人手を増やす”というより、“人手がいなくてもまわる仕組み”を設計し直すことが本質的な解決策だというわけです。

その具体例として挙げられているのが、省人化・自動化・標準化・分業化などの取り組みです。

たとえば、物流業界では自動配送ロボットの導入が進み、小売業では無人レジやセルフサービスが標準になりつつあります。

また、建設業ではプレハブ工法やBIM(建築情報モデリング)などによって、現場作業の工数そのものを減らす工夫が行われています。

こうした「しくみで解決する」アプローチは、人手が集まりにくい地域や業界ほど効果が大きく、またスキルに依存しにくいという特徴があります。

つまり、再現性と持続可能性があるのです。

本書が提案するのは、ただの“省力化”ではありません。

社会全体の仕組みを、これからの人口構造に適応させるという、長期的で構造的な発想転換です。

そこにこそ、未来の希望があると著者は力強く説いています。

「人口が減っているのだから、働き手が減るのは当然」──これは確かに事実ですが、本書ではそこに“潜在的な労働力”という視点を加えています。

日本には、今すぐにはフルタイムで働けないが、「ある条件が整えば働ける人々」が相当数存在します。

シニア層、子育て中の主婦、外国人、そして副業・兼業人材などがその代表です。

たとえばシニア。

定年後も元気で働ける人は多く、退職後も地域や企業に貢献したいというニーズも高まりつつあります。

しかし、現在の就業構造では“週5日×8時間勤務”という正社員モデルが標準であり、それに合わない人は「働けない」ではなく「働きにくい」と感じてしまうのです。

同様に、主婦層の多くもフルタイムで働くことは難しくても、「週に数日・短時間なら働きたい」「近所でなら続けられる」といった意欲を持っています。

こうした“分割可能な労働力”をうまく活用するためには、働き方や雇用の枠組み自体を柔軟に再設計する必要があります。

また、外国人労働者についても、単なる労働力の穴埋めではなく、共に価値を生む「協働のパートナー」としての受け入れ体制が不可欠です。

語学や文化の壁、法制度の整備、地域とのつながりなど、受け入れる側の準備が整えば、非常に大きな戦力となり得ます。

そして、注目すべきが副業・兼業人材の活用です。

複数のスキルや経験を持つ人が、限られた時間の中でスポット的に関わる──そんな働き方が今後ますます一般化していくでしょう。

これは収入アップの手段であると同時に、企業や自治体にとっても多様な知見を取り入れるチャンスです。

つまり、「働き手がいない」のではなく、「活かすしくみがない」のが真の問題だと本書は指摘しています。

その見方に立てば、私たちの社会にはまだまだ可能性があるという希望が見えてきます。

本書のメッセージのなかでも、とりわけ印象的なのが「構造の変化に適応するのは、組織や制度だけではなく、一人ひとりの“意識”だ」という点です。

つまり、これからの社会では、私たち一人ひとりにも「働き方の進化」や「役割の再定義」が求められるのです。

その中核にあるのが、「生産性」と「社会参画」というキーワードです。

「生産性」とは、単に効率よく仕事をこなすことだけではありません。

限られた時間や体力のなかで、どれだけ意味のある成果を生み出せるか──

すなわち、自分の得意を活かしながら価値を発揮する力ともいえます。

たとえば、60代の元エンジニアが週に2日だけ地域の中小企業のIT支援に携わる。

あるいは、子育て中の30代主婦がリモートでECサイトの運用を手伝う。

こうした「小さくても確かな貢献」は、これからの社会において極めて重要なリソースになるのです。

また、「社会参画」は、就業に限りません。

ボランティア、地域活動、ワーケーション、副業──

どのような形であれ、他者や社会との接点を持ち続けることが、個人のウェルビーイング(幸福)にもつながっていきます。

そして、それが結果として、スキルアップや収入アップにも結びついていくのです。

重要なのは、「正社員でフルタイムで働いていなければ貢献ではない」という考え方から脱却すること。

多様なスタイルで参加できる社会の方が、持続可能で強靭(レジリエント)であることは、データでも示されています。

本書は、「働くこと=稼ぐこと」だけではないという視点を、丁寧に伝えてくれます。

その結果、読者は“自分の働き方そのもの”を再設計する意識を持つことができるはずです。

ここでは、筆者が特に心に残ったポイントを4つ取り上げます。

それぞれについて「気づき」「なぜ印象に残ったか」「どう活かすか」という3ステップで構成しています。

働き手不足は突然降りかかる災害ではなく、人口構造の必然的な帰結である──本書の冒頭でこの視点が強調されていました。

人手不足と聞くと一時的・偶発的な問題と捉えてしまいがちですが、「構造」だと理解した瞬間、責任の所在や解決アプローチも大きく変わると感じました。

仕事でも生活でも、「目の前の人手が足りない理由」に目を向け、表面的な応急処置ではなく、仕組みの見直しから取り組む意識を持ちたいと思います。

日本の労働力の現状を客観的に把握するには、総務省の「労働力調査」が有用です。定期的に最新データが公開されています。

👉 総務省「労働力調査」はこちら

少子高齢化が進む日本では、「働き方」そのものの再定義が求められています。定年や転職、副業や地域貢献といった選択肢は、かつてよりも多様で柔軟になりました。

本記事で紹介した『「働き手不足1100万人」の衝撃』は、2040年に訪れる社会構造の変化を深く理解するための一冊ですが、こうした変化を実際の行動に結びつけるには、日々の生活や働き方の見直しも重要です。

自分に合った「働き続ける形」を模索したい方は、以下のカテゴリもあわせてご覧ください。

👉 「ライフシフト・働き方」の記事一覧はこちら

個人の学び直しやスキルアップは、もはや自己実現や収入アップだけでなく、社会の維持にもつながる行為だという点です。

これまでは「自分の市場価値を高めるため」に学ぶという視点が中心でしたが、本書を読んで、「社会的インフラの担い手として学ぶ」という考え方に強く共感しました。

自分の学習計画を、社会的意義とリンクさせることで、学ぶモチベーションや方向性を見直します。たとえば、高齢者向けのITサポートスキルなども含めて検討したいです。

主婦・シニア・副業人材など、“一部の時間しか使えない人”をうまく活かすしくみが必要だという指摘は非常に実践的でした。

これまで「週5日・8時間」が標準という前提に慣れていた自分にとって、“使える時間の断片”を組み合わせるという発想は目から鱗でした。

自社の業務を見直し、タスクを細分化して「時間単位で任せられる仕事」に整理していくことで、より多様な働き手と連携する余地を探ります。

人がいなくても、最低限の品質で社会が回る仕組み──たとえば自動化や標準化──こそが、これからの危機に強いという提言です。

システムエンジニアとして業務改善に関わる中で、「人に頼らず設計する」という本書のメッセージは非常に響きました。属人化の排除は、チームの命綱だと感じます。

今後の業務設計では、“誰がやっても同じ成果になる”ように、マニュアル整備やナレッジ共有の徹底に力を入れます。

本書は、次のような悩みや関心を持つ方に、特におすすめできる一冊です。

未来を悲観するのではなく、建設的に備えたい人にこそ、読んでほしい内容です。

キャリアの折り返し地点に立つこの年代は、働き方・家族・老後といった複数のテーマが重なり、人生のバランスに揺らぎを感じやすい時期です。

本書は、「働き手不足」をきっかけに、社会構造やキャリア環境の変化を多角的に理解する視点を提供してくれます。

自身の市場価値をどう高め、社会の中でどのような役割を担うかを再確認できる内容です。

漠然とした不安を「構造的な理解」と「行動指針」に変えるヒントが詰まっています。

「本業一本では将来が不安」「副収入を持ちたい」と感じている人にとって、本書は副業を“個人の戦略”としてだけでなく、“社会に貢献する働き方”として捉えるきっかけを与えてくれます。

特に、働き手不足の現場で、週数回・短時間の労働力が重宝されるという構造的な需要を知ることで、自分のスキルが「どこに・どう役立つか」が具体的に見えてきます。

収入アップの視点と社会参画の視点が同時に得られる一冊です。

退職後も何らかの形で社会と関わり続けたい、貢献したいと考えるシニア層にとっても、本書は実践的なガイドになります。週に数日だけの勤務や、地域単位での軽作業など、“フルタイムではない働き方”の可能性を肯定的に提示してくれる点が特長です。

「働き手不足」がもたらす需要と、自分の持つ経験・スキルが見事に噛み合う場面があると気づけることで、人生後半の選択肢が広がります。

組織の採用難・定着率の低下・人材不足に悩む人事担当者や経営層にとっても、本書は「なぜ人が採れないのか」「どうすれば人材を活かせるか」を“構造的な目線”で捉え直すヒントになります。単なるノウハウではなく、労働市場の全体像や人口動態との接続を俯瞰できるため、実務の視点と政策的視点を行き来しながら読むことが可能です。経営戦略の一環としても、参考になる内容です。

社会に出る前、あるいは出たばかりの若い世代にとっても、「働く」という行為の先にどんな構造があるのかを知ることは極めて重要です。

本書は、将来のキャリア設計や、学びの優先順位を見直すきっかけになります。

特に、「将来どんなスキルを磨けばいいのか」「何を学び、どう働けば社会に必要とされるのか」といった問いに、人口データと経済ロジックから答えてくれる点で、優れた教養書としても活用できます。

本書『「働き手不足1100万人」の衝撃』は、未来を脅かす“見えにくい危機”を、データとシミュレーションを通じて鮮やかに可視化してくれました。

2040年に向けた「労働力の消失」は、企業や行政だけの課題ではなく、すべての働き手、そして生活者にとって切実な問題です。

私たちはこれから、働き手が足りない社会に生きていきます。

「欲しいものが手に入らない」「支えてくれる人がいない」「自分も支える側にならなければならない」──そうした現実に備えるためには、個人の意識と行動が問われます。

本書を通じて気づかされたのは、次のような行動が“自分を守り、社会を支える”ことにつながるという点です:

• スキルアップは“自分のため”と“社会のため”の両輪である

• 収入アップは“働く時間”ではなく、“価値の出し方”で決まる

• 労働はフルタイムだけではない。時間・空間・役割の再設計が重要

• 構造的な問題には、構造的な行動が必要である

この書籍に触れたことで、読者は「どう生きるか」「どう働くか」を新たな角度から見つめ直すことができるでしょう。

そしてその視点は、今日からの仕事や学び、キャリア形成のあらゆる場面に役立つはずです。

“社会を支える”というと大げさに聞こえるかもしれません。

ですが、家族を守る。地域に貢献する。後輩を育てる。技術を継承する。

そのすべてが、確実に未来の日本を支える力になります。

未来に不安を感じたときこそ、自分にできる小さな一歩を踏み出してみましょう。

その一歩が、10年後の社会のかたちを変える力になるかもしれません。

働き方が変わる。

社会のしくみが変わる。

そのとき、あなたの選択が未来をつくります。

本書『「働き手不足1100万人」の衝撃』は、単なる労働問題の解説ではありません。

それは、エンジニア、フリーランス、副業ワーカー、会社員、主婦、そしてこれから社会に出る若者すべてに向けた、「あなたの働き方が社会を救うかもしれない」という前向きな提案です。

自分のスキルアップが、誰かの暮らしを支える力になる。

収入アップのための一歩が、未来の日本を守る行動にもなる。

そう思えたとき、学びや働き方の意味が大きく変わっていくはずです。

もし、あなたが今の働き方に不安や問いを感じているのなら、

ぜひこの一冊を手にとってください。

10年後の自分と社会を“自分の言葉”で語るために、今日から考え始めましょう。

class SocietyAndMe:

def __init__(self):

self.year = 2040

self.shortage = 11000000

self.skills = []

self.connected = False

self.income = 0

def read_book(self):

print("『働き手不足1100万人の衝撃』を読んだ。")

print("未来の社会と自分の働き方がつながっていると気づいた。")

def re_skill(self):

self.skills += ["automation", "remote_work", "community_support"]

print("スキルアップ中 → できることを少しずつ増やしていく。")

def join_work(self):

if self.skills:

self.connected = True

self.income += 1

print("週2日から始めた“ちいさな仕事”が社会とつながる入り口に。")

def redesign_future(self):

if self.connected:

print("働くことは、社会を支えることでもある。")

print("収入アップと貢献は、きっと両立できる。")

try:

me = SocietyAndMe()

me.read_book()

me.re_skill()

me.join_work()

me.redesign_future()

except Exception as e:

print(f"[エラー発生] {e}")

print("今日はつながらなかった。でも、また明日。")

finally:

print("🖖 Live long and learn.")<あわせて読みたい>

将来的に日本では1100万人もの働き手が不足すると予測されていますが、これは一部の産業に限った話ではなく、私たち一人ひとりの生活にも直結する深刻な問題です。特に定年を迎える世代にとっては、リタイア後の働き方や社会との関わり方を見直す良い機会でもあります。「年金だけでは不安」「まだ社会に貢献したい」──そんな思いを持つ方におすすめしたいのが、以下の記事です。