※この記事は『AWSで始める生成AIの未来!Amazon Bedrock 生成AIアプリ開発入門』(御田 稔 ほか 著)をもとに書かれています。

1. この本はこんな人におすすめ

「生成AIを業務に取り入れたいが、インフラから不安…」

「AWS上でLLMをどう扱えばいいのか分からない」

そんな不安を持つエンジニア、クラウド担当者、そして生成AI導入を検討しているすべてのビジネスパーソンにおすすめなのがこの一冊です。

本書は、AWSの生成AI基盤「Amazon Bedrock」を使った現実的で再現性の高いアプリ構築方法を、ステップバイステップで解説してくれます。

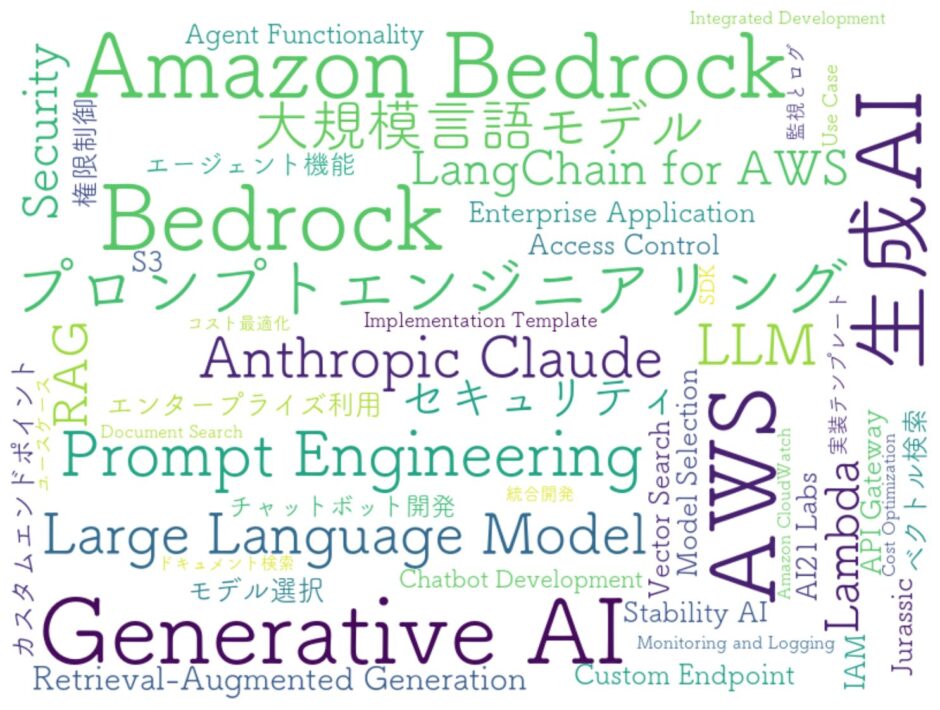

2. 要点まとめ:この本が教えてくれること

- Amazon Bedrockの役割と特徴をやさしく解説 モデル選定、料金体系、セキュリティ設計まで理解できる。

- Claude, Titan, Jurassicなど、複数モデルを比較しながら使い分け 1つのAPIで切り替え可能な仕組みがわかりやすく整理されている。

- チャットボット、文書要約、テキスト分類などの具体例が豊富 “何に使えるか”が明確なので、応用が効く。

- LambdaやAPI Gateway、DynamoDBなどAWSサービスとの連携方法も紹介 開発・運用の設計力が求められる現場に役立つ実用性の高い構成。

- コーディングだけでなく、“生成AIをシステムにどう組み込むか”が学べる PoC(概念実証)からプロダクション導入までを見据えた視点。

3. 印象に残ったポイント(筆者の視点)

実務でAWS LambdaやDynamoDBを使っている自分にとって、「Bedrockは、エンタープライズ向けに整備された“安心して使える生成AI基盤”」であると感じられたのが最大の収穫でした。

特に、複数の生成AIモデルをベンダーロックせずに統一APIで扱える点は、今後のシステム設計において非常に重要な柔軟性だと実感。

また、プロンプト設計や出力整形の考え方が、技術書でありながらプロダクト視点で書かれている点も印象的で、単なるツールの使い方に留まらない深みがあります。

4. この本はこんな人に刺さる!

- AWS環境で生成AIを使いたいクラウドエンジニア・アーキテクト

- Amazon Bedrockを使ったPoC・アプリ構築に取り組みたい人

- ClaudeやTitanなど、複数モデルの違いと活用法を知りたい人

- LLMを“インフラごと”業務システムに組み込みたい企業開発者

- AWS初心者でも、生成AIプロダクトに関わっていきたい技術者

5. まとめ:生成AI×AWSを“現場視点”で実装するためのベストガイド

『Amazon Bedrock 生成AIアプリ開発入門』は、AWSという実用的な基盤上で、生成AIを実際に使える形に落とし込むための手引きです。

セキュリティ、運用性、コスト、拡張性――。

本書は、こうした企業開発で避けては通れない論点をしっかり押さえながら、生成AI時代における実践的なアーキテクチャ設計の思考法を教えてくれます。

「生成AIはすごい。でも、どう動かすの?」と悩む方は、まずこの本を読んでください。