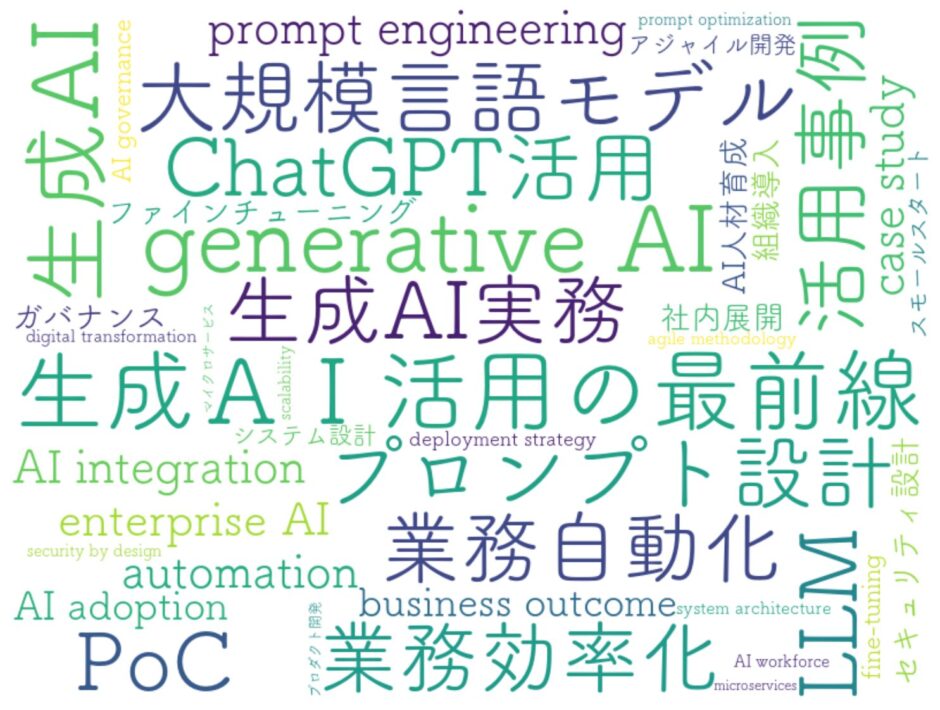

【書籍タイトル】生成AI活用の最前線―世界の企業はどのようにしてビジネスで成果を出しているのか

【著者】日経クロステック 編

【出版社】日経BP

【出版年】2024年2月

【ISBN】978-4296202725

生成AIは“実験”から“利益創出”の段階へ

ChatGPTをはじめとする生成AI技術が登場してからまだ数年ですが、世界の先進企業たちはすでにこの波をビジネス変革の現場に組み込む段階に突入しています。

本書『生成AI活用の最前線』は、業種・企業規模を問わず多様な企業が生成AIをどのように活用しているかを、国内外の豊富な導入事例を通じて徹底解説した一冊です。

特に、PoC(実証実験)にとどまらず、業務効率・コスト削減・製品力向上といった明確な成果を得た事例が多数掲載されており、“どう導入すれば成果が出るのか”のヒントに満ちています。

要点まとめ:本書から学べる5つのポイント

1. 生成AIの導入は“プロンプト”より“業務フロー設計”が重要

多くの企業では「プロンプトの工夫」だけでなく、業務のどこにAIを挿し込むか、どう定着させるかに注力していました。

2. 部門主導と経営主導、両方の視点が成功の鍵

現場発信の改善活動と、経営レベルでの戦略的投資が両輪として噛み合っている企業ほど成果が出ている傾向が見られます。

3. セキュリティとガバナンスは導入の壁にも武器にもなる

社内データをAIに活用する際には、社外APIとの通信制限やファインチューニングなど、セキュリティ設計が不可欠です。

4. 生成AIの活用領域は多様化している

チャットボットやコード生成だけでなく、契約文書の要約、デジタル広告の最適化、顧客対応の自動化など用途は広がり続けています。

5. “1人ひとりがAIと並走する”前提の働き方へ

AIが代替するのではなく、人間の判断を支える“思考パートナー”としての活用設計が、最も成功率が高いモデルとして紹介されています。

印象に残ったポイント:SE視点で見る“スケーラビリティ設計”の重要性

私自身、SESとして複数の業務系システム開発に関わってきましたが、本書を読んで最も印象に残ったのは**「スモールスタートからの横展開戦略」**です。

たとえば、ある大手製造業では、まずは一部の設計支援業務にAIを導入し、フィードバックサイクルを内製で回せる仕組みを作ったうえで、他部門への横展開を実現していました。これはまさに、マイクロサービス化とアジャイル開発のスケーリング手法に通じるものであり、SEとしての設計視点とビジネス視点をつなげてくれる好例だと感じました。

誰におすすめか

本書は「AIってすごそうだけど、ウチでは無理」と感じているビジネスパーソンの“壁”を壊してくれる一冊です。

特におすすめしたいのは…

- SE・社内情報システム部門の方:導入プロセス設計のヒントを得られます。

- AI導入を検討中の中小企業経営者:PoCから成果につながった実例が参考になります。

- ITを学ぶ学生や高校生:生成AIが「単なるチャットツール」ではないことがわかります。

- 教育・医療・製造など非IT系の読者:自分の業界にどう応用できるかのヒントが得られます。

まとめ:生成AI導入は“やり方”次第で圧倒的成果を生む

ChatGPTやClaudeといった大規模言語モデルは、すでに「試す段階」から「活用して成果を出す段階」に入っています。

しかし、それを可能にするのは、単なるプロンプトテクニックではなく、組織内での正しい使い方と設計思想です。

本書を通じて得られるのは、「AIをどう動かすか」ではなく、「どう使って人間の判断や創造性を最大化するか」という視点です。

SEや経営者だけでなく、未来の働き方を考えるすべての人にとって行動の羅針盤となる一冊だと言えるでしょう。